-

℃ 11 تركيا

-

23 سبتمبر 2025

د. أميرة فؤاد النحال تكتب: منحة بلا سيادة: تداعيات الاعتراف المبتور بدولة فلسطين

مفارقة الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية

د. أميرة فؤاد النحال تكتب: منحة بلا سيادة: تداعيات الاعتراف المبتور بدولة فلسطين

-

23 سبتمبر 2025, 4:55:55 م

-

420

420 - تم نسخ عنوان المقال إلى الحافظة

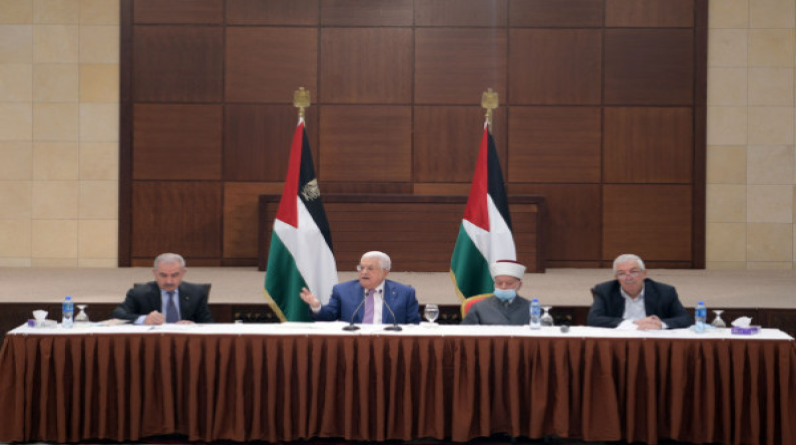

تعبيرية

الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية لم يكن يوماً فعلاً قانونيّاً بريئاً، بل ظل محكوماً بميزان القوى وصكوك الهيمنة، هو اعتراف مُقيّد، مشروط، ومعلّق، يقدَّم كمنحة سياسية أكثر مما هو استحقاق تاريخي لشعب تحت الاحتلال، تتبدّى في هذا الاعتراف المبتور مفارقة صارخة: شرعية دولية تُعطى على الورق، فيما تتجذّر على الأرض وقائع الإلغاء والاقتلاع، وبينما يروَّج له كخطوة نحو الدولة، فإنه يكرّس في جوهره هندسة استعمارية جديدة، تُشرعن الاحتلال بدل أن تُفككه، وتحوّل الكيانية الفلسطينية إلى نسخة مشوّهة: دولة معلّقة السيادة، مؤجّلة الصلاحيات، ومفرغة من جوهر التحرر الوطني.

لم يكن الاعتراف الدولي بدولة فلسطين سوى إعادة إنتاجٍ لشرعية مُفرغة، تُسحب منها عناصر السيادة وتُفرغ من مضمونها التحريري، لتتحول إلى مجرّد صكّ إداري يُدار في أروقة الأمم المتحدة ومكاتب المبعوثين الدوليين، فالاعتراف هنا لا يُقدّم كفعل إنصاف لشعبٍ يرزح تحت الاحتلال، بل كأداة هندسة استعمارية، تُعيد صياغة القضية الفلسطينية وفق منطق التسكين السياسي لا وفق منطق التحرير الوطني.

في هذا السياق يجري تحييد جوهر القضية الفلسطينية وتحويلها من معركة وجودية ضد مشروع اقتلاعي استعماري إلى ملف إداري قابل للتسوية؛ إذ يغدو الحديث عن فلسطين وكأنه نقاش في ترسيم حدود أو توزيع صلاحيات، بينما الحقيقة أن الأرض تُبتلع والهوية تُستباح، هذا التحويل الممنهج من ملف تحريري إلى ملف إداري ليس بريئاً، بل هو عملية تفكيك ممنهجة لجوهر القضية، تُبقي الشعب الفلسطيني في خانة طالب الحقوق بدل كونه صاحب الحق.

وتتجلى المفارقة الأشد حدّة في معادلة "دولة بلا أرض، وسيادة بلا صلاحيات"، فالمجتمع الدولي وهو يمنح الاعتراف المبتور، لا يملك آلية لفرض انسحاب الاحتلال أو وقف الاستيطان، بل يكتفي بإعلان رمزي لا يغيّر ميزان القوى على الأرض، وبذلك تصبح الدولة الفلسطينية أقرب إلى كيان معلّق يعيش على هوامش القانون الدولي، معترف بها نظريّاً، ومُعطّلة عمليّاً.

إنّ أخطر ما في هذا الاعتراف أنه يُطبع في الوعي العالمي صورةً مضللة: هناك دولة معترف بها لكنها مقيدة بقيود الاحتلال؛ أي أن الشرعية الدولية لا تفكك المنظومة الاستعمارية، بل تمنحها غطاءً إضافيّاً، بهذا المعنى يصبح الاعتراف أداة لإدارة الاحتلال لا لمواجهته، ووسيلة لتسكين الغضب الشعبي وإعادة تدوير التفاوض العبثي، بدل كونه منصة لإطلاق مشروع تحريري حقيقي.

فالاعتراف المبتور لا يُحرر أرضاً ولا يعيد لاجئاً ولا يوقف مجزرة، بل يعيد إنتاج وهم الدولة الممكنة في ظل نظام استيطاني إحلالي يرفض أصلاً فكرة الوجود الفلسطيني، ومن هنا يغدو الاعتراف في جوهره فعلاً سياسيّاً مضادّاً للتحرير، يشرعن الاحتلال من حيث يُفترض أنه يناهضه، ويحوّل القضية إلى معادلة إدارية بلا روح.

الاعتراف الدولي بفلسطين يُقدَّم في المحافل الأممية كخطاب مفعم بالرمزية، يتيح للدول الكبرى الادعاء بأنها تقف إلى جانب الحق الفلسطيني، بينما هو في حقيقته محاولة للتهرب من مسؤولياتها التاريخية والأخلاقية تجاه ما يجري في غزة وسائر الأرض المحتلة، فإطلاق بيانات الاعتراف، أو رفع الأعلام في الأمم المتحدة، أو التصويت في الجمعيات العامة، كلها لا تتجاوز حدود الخطاب التزييني الذي يُلمّع صورة المنظومة الدولية ويمنحها شرعية أخلاقية زائفة، في حين يظل الاحتلال يمارس على الأرض سياسة الاقتلاع والاستيطان بلا رادع.

في مقابل هذه الرمزية يفرض الاحتلال واقعيته الحديدية: يوسّع الاستيطان، يرسّخ سيطرته الميدانية، ويعيد هندسة الجغرافيا الفلسطينية بما يحوّل الضفة والقدس إلى أرخبيل معزول لا يسمح بقيام كيان سيادي متكامل، وهكذا تتبدّى المفارقة الفادحة: خطاب دولي يبيع الوهم بالاعتراف، واحتلال يترجم الواقع بالخرائط والجرافات والجدران.

إن رمزية الاعتراف تُستخدم كأداة إسكات سياسي، لتسويق فكرة أن المجتمع الدولي يقوم بواجبه، بينما الحقيقة أن هذا الخطاب المجرّد من أدوات التنفيذ ليس سوى تسوية لفظية، تُفرغ القضية من مضمونها وتُجنّب القوى الكبرى مواجهة مسؤولياتها المباشرة عن المجازر والحصار في غزة، وعن التواطؤ مع مشروع الاستيطان، فالاعتراف يصبح بديلاً عن المحاسبة، وبياناً إنشائياً يُخفي غياب الفعل السياسي.

إن واقعية الاحتلال تقوّض كل ما يُقال في المحافل الدولية: فما قيمة الاعتراف حين يقترن بتسارع الاستيطان؟ وما جدوى الشرعية حين تُمنح دولة بلا قدرة على بسط سيادتها ولا حماية شعبها من الإبادة؟ هذه المفارقة تكشف أن الخطاب الدولي ليس سوى قناع سياسي لتأجيل المواجهة مع الاحتلال، وتثبيت حالة إدارة الأزمة بدل العمل على إنهائها.

إن رمزية الاعتراف لم تكن يوماً سوى ستار دخاني لتغطية فشل الأمم المتحدة وعجز القوى الغربية، بل وتواطئها البنيوي مع المشروع الصهيوني، فحين يكتفي العالم بإعلان رمزي عن دولة فلسطينية، بينما يمدّ الاحتلال بجسور الدعم العسكري والسياسي والاقتصادي، فإن هذا ليس حياداً ولا تقصيراً، بل شراكة مباشرة في الجريمة، إن الدول التي تعترف نظرياً بفلسطين ثم تُبقي على شراكاتها الاستراتيجية مع الاحتلال، تُمارس ازدواجية فجّة: خطاب مع الضحية، وتحالف مع الجلاد.

إن تحويل الاعتراف إلى بديل عن المحاسبة يعني أن المجتمع الدولي يختبئ خلف بياناته ليتهرب من مسؤوليته عن الدم المسفوك في غزة، وعن الأرض التي تُبتلع كل يوم في الضفة، وعن الحصار الذي يقطع أنفاس الحياة، فالاعتراف هنا لا ينصف الفلسطينيين، بل يُستَخدم كأداة لإعفاء القوى المهيمنة من التزاماتها، وتحويل جرائم الاحتلال إلى وقائع مُشرعَنة بالصمت الدولي.

منذ أن دخلت القضية الفلسطينية أروقة المنظمات الدولية، بدا وكأن التدويل سيشكّل رافعة للتحرير الوطني، لكن الاعتراف المبتور حوّل هذا التدويل إلى آلية احتواء محكمة، فبدل أن يصبح منصة لتكريس الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، جرى توظيفه كمدخل لإعادة إنتاج دائرة التفاوض العقيم، تلك التي خبرها الفلسطينيون عقوداً تحت شعار عملية السلام.

الأخطر أن القوى المهيمنة -وعلى رأسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي- تتعامل مع الاعتراف كوسيلة لتعطيل، فهي تمنح الفلسطينيين نصاً سياسياً فارغاً من المضمون، لكنها في المقابل تُحافظ على كل أشكال الدعم الاستراتيجي للاحتلال، عسكرياً واقتصادياً ودبلوماسياً، هكذا يتحول الاعتراف إلى أداة تخدير تُبقي الشعب الفلسطيني في دائرة الانتظار، وتُجمّد أي مسار فعلي للتحرير.

إن هذا التحويل المتعمد من التدويل إلى الاحتواء يكشف أن القوى الكبرى لا تسعى لحلٍّ عادل بقدر ما تسعى لـإدارة الأزمة بما يحفظ استقرار النظام الدولي ومصالحه في المنطقة، حتى لو كان الثمن شرعنة مشروع استعماري إحلالي، وهنا تتضح المفارقة: الاعتراف الذي يفترض أن يكون خطوة نحو التحرير، يُعاد توظيفه كأداة لتدجين الوعي الفلسطيني، وإبقاء القضية في حالة تعليق لا نهاية لها.

إنّ الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يمارسون أبشع صور الازدواجية: يوزّعون بيانات الاعتراف على المنابر الدولية ليظهروا بمظهر الرعاة للسلام، بينما على الأرض يموّلون آلة الاحتلال ويسلّحونها ويحتمون بها كحليف استراتيجي، إنهم لا يمنحون الفلسطينيين اعترافاً، بل يبيعونهم وهم الاعتراف، مقابل تثبيت وقائع الاستيطان والحصار والإبادة، وبذلك يصبح الاعتراف المبتور ليس فقط أداة احتواء، بل غطاءً سياسياً لتواطؤ عالمي مع مشروع استعمار إحلالي لا يزال يمحو فلسطين من الجغرافيا والتاريخ في وضح النهار.

إذا كان القانون الدولي قد وُضع ليحمي الشعوب من الاستعمار والعدوان، فإن الحالة الفلسطينية تفضح هشاشة هذا البناء وكيله بمكيالين، فالنصوص الأممية تزخر بالقرارات التي تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعلى عدم شرعية الاستيطان، وعلى ضرورة إنهاء الاحتلال، لكن هذه النصوص بقيت حبيسة الأرشيف، ما إن ننتقل من الورق إلى الواقع حتى نجد أن الشرعية الدولية تتحول إلى هندسة مزدوجة المعايير: تُفعّل بقوة ضد دول بعينها، وتُعطّل بشكل كامل عندما يتعلق الأمر بالاحتلال الصهيوني.

هذه المفارقة تكشف أن الشرعية لم تعد إطاراً قانونياً محايداً، بل أداة سياسية تخضع لموازين القوى، فحين يُعاقَب بلد ما بالعقوبات الفورية بسبب خرقه للقانون الدولي، بينما تُمنح إسرائيل حماية مطلقة رغم جرائمها الموثقة، فإننا لا نكون أمام عجز أممي، بل أمام تواطؤ مقصود يجعل من القانون الدولي غطاءً للظلم بدل أن يكون أداة للعدالة.

الأخطر أن هذه الشرعية المزدوجة لا تكتفي بالصمت، بل تتحول إلى شريك فعلي في تثبيت الاحتلال، فإبقاء القرارات الدولية غير منفذة لعقود، مع الاكتفاء ببيانات تنديد موسمية، يمنح الاحتلال هامشاً زمنياً وميدانياً لترسيخ وقائعه على الأرض، وبذلك تصبح الشرعية الدولية مظلة للاستيطان وليست رادعاً له، وشريكاً في حصار غزة بدل أن تكون منقذاً لها.

إن ما يجري يبرهن أن الشرعية الدولية لم تعد حَكماً فوقيّاً، بل جزءً من اللعبة، تُعطي الفلسطينيين بيانات اعتراف لتسكينهم، بينما تمنح الاحتلال صكوك حصانة تحميه من الملاحقة، وهكذا تتحول الشرعية من كونها درع المظلوم إلى سيف بيد الظالم، ومن أداة عدالة إلى آلية تواطؤ، تُثبّت الاستعمار بدل أن تُفككه.

إنّ أخطر ما في هذا المشهد أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن تحوّلا إلى ما يشبه شهود زور دوليين، يدوّنون الجرائم في سجلاتهم، ثم يغلقون الملفات ويتركون الدم الفلسطيني يسيل بلا مساءلة، هذا الصمت الممنهج ليس عجزاً، بل سياسة متعمدة تضمن بقاء الشرعية الدولية رهينة الفيتو الأميركي، وتحوّلها إلى أداة لحماية الاحتلال بدل محاسبته، وبذلك يغدو المجلس الذي أُنشئ لحفظ السلم والأمن الدوليين مظلةً لتمرير العدوان، ويصبح القانون الدولي نفسه جزءً من منظومة الهيمنة الاستعمارية التي تعيد إنتاج الاحتلال كأمر واقع محصّن بشرعية زائفة.

يطرح الاعتراف المبتور بدولة فلسطين سؤالاً جوهرياً حول مصير الكفاح الوطني الفلسطيني، هل يمكن استثماره كورقة ضغط سياسية، أم أنه يتحوّل إلى أداة تدجين تُفرغ المشروع التحرري من جوهره؟ فمن جهة أولى يقدّم الاعتراف الدولي -حتى بصيغته المبتورة- اعترافاً ضمنياً بوجود الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره، وهو ما يمكن أن يُستخدم في سياقات قانونية وسياسية لملاحقة الاحتلال وفضح طبيعته الاستعمارية، غير أن هذا الوجه الإيجابي يظل مشروطاً بقدرة الفلسطينيين على تحويل الاعتراف من منحة رمزية إلى منصة مقاومة سياسية، أي أن يُوظَّف لإسناد مشروع التحرير لا لإعادة إنتاج مسار التفاوض العقيم.

لكن الوجه الأخطر للاعتراف يكمن في تحوّله إلى أداة تدجين واحتواء، فالمنظومة الدولية تمنح الفلسطينيين اعترافاً ناقصاً، وتطالبهم في المقابل بتقليص خياراتهم النضالية وحصرها في القنوات الدبلوماسية، أي أن يتحول الكفاح الوطني إلى ملف بروتوكولي يُدار بالبيانات واللقاءات، بينما يُحاصر فعل المقاومة ويُجرَّم تحت لافتة الإرهاب، وهكذا يغدو الاعتراف المبتور مدخلاً لتفكيك أدوات التحرير الفلسطيني، لا لتعزيزها.

إن اختزال المشروع الوطني في دولة معترف بها بلا سيادة ولا حدود ولا عودة للاجئين يعني عملياً القبول بدولة وظيفية مشوّهة، تعمل كوكيل إداري لإدارة شؤون السكان تحت سقف الاحتلال، بدل أن تكون دولة تحرير وعودة، وبهذا الشكل يصبح الاعتراف ليس مكسباً استراتيجياً بل بوابة سياسية لتفكيك الهوية الكفاحية للشعب الفلسطيني، وتحويلها إلى هوية مقيدة بشروط المانحين والوصاية الدولية.

إن مصير الكفاح الوطني في هذا السياق يتوقف على وعي الفلسطينيين بخطورة تحويل الاعتراف المبتور إلى سقف نهائي، فالشعب الذي دفع دماءه ثمناً للحرية لا يمكن أن يقبل بدولة معلّقة السيادة، أو بشرعية مشروطة تُدار من عواصم الغرب، فالاعتراف ليس غاية بل أداة، وإذا لم يُوضع في خدمة مشروع التحرير الشامل، فإنه سيتحوّل إلى سلسلة جديدة من القيود المغلّفة بشعارات الشرعية الدولية.

إنّ جوهر المفارقة أن الفلسطينيين يُعترَف بهم كشعب لكنهم يُجرَّدون من أدوات السيادة؛ يُمنحون دولة بلا أرض، وشرعية بلا حماية، وكياناً معلّقاً بلا حدود ولا عودة، وهذه ليست سوى محاولة لقطع شريان الكفاح الوطني وتحويله إلى ملف إداري يُدار في أروقة الأمم المتحدة، بينما يُترك الدم الفلسطيني وحيداً في مواجهة آلة الاستعمار.

إن الاعتراف المبتور لا يمكن أن يكون نهاية الطريق ولا سقف التطلعات، بل يجب أن يُعاد تعريفه كأداة ضمن مشروع تحرير أشمل، فإذا لم يُوضع في خدمة المقاومة والعودة والسيادة الكاملة، فإنه سيبقى حصان طروادة جديداً، يدخل عبره الاحتلال بوجه شرعي وغطاء دولي.

لذلك فإن المعركة اليوم ليست على ورق الاعتراف، بل على حقيقة التحرير، على الأرض، على العودة، على كسر الحصار، وعلى تفكيك المشروع الاستيطاني من جذوره، هنا فقط تتجسد الشرعية الحقيقية: شرعية الدم والتضحيات، لا شرعية المانحين والبيانات.

ثلاثاء, 23 سبتمبر 2025

ثلاثاء, 23 سبتمبر 2025

ثلاثاء, 23 سبتمبر 2025

ثلاثاء, 23 سبتمبر 2025

ثلاثاء, 23 سبتمبر 2025

ثلاثاء, 23 سبتمبر 2025

جمعة, 08 أكتوبر 2021

جمعة, 08 أكتوبر 2021

ثلاثاء, 22 يونيو 2021

ثلاثاء, 22 يونيو 2021

سبت, 18 سبتمبر 2021

سبت, 18 سبتمبر 2021

جمعة, 01 أكتوبر 2021

جمعة, 01 أكتوبر 2021

ثلاثاء, 02 نوفمبر 2021

ثلاثاء, 02 نوفمبر 2021

ثلاثاء, 23 سبتمبر 2025

ثلاثاء, 23 سبتمبر 2025

ثلاثاء, 23 سبتمبر 2025

ثلاثاء, 23 سبتمبر 2025

ثلاثاء, 23 سبتمبر 2025

ثلاثاء, 23 سبتمبر 2025

تابعنا على تليجرام

تابعنا على تليجرام  تابعنا على واتساب

تابعنا على واتساب