-

℃ 11 تركيا

-

29 سبتمبر 2025

فلسفة السلمية في مصر من ثورة 1919 إلى ثورة يناير: من الإرث التاريخي إلى الاستراتيجية المعاصرة

إصدار لمركز "حريات" ضمن سلسلة "فلسفة التغيير والعمل السياسي"

فلسفة السلمية في مصر من ثورة 1919 إلى ثورة يناير: من الإرث التاريخي إلى الاستراتيجية المعاصرة

-

14 أغسطس 2025, 1:17:36 م

- تم نسخ عنوان المقال إلى الحافظة

أصدر مركز حريات للدراسات السياسية والاستراتيجية، ورقة تحليلية استراتيجية بعنوان "فلسفة السلمية في مصر من ثورة 1919 إلى ثورة يناير: من الإرث التاريخي إلى الاستراتيجية المعاصرة"، ضمن سلسلة "فلسفة التغيير والعمل السياسي". الإصدار يؤكد أن السلمية ليست مجرد أسلوب احتجاج، بل هي قاعدة استراتيجية متجذرة في الوجدان المصري، قادرة على تحقيق التحولات الكبرى بأقل كلفة بشرية ومجتمعية.

ويستعرض الإصدار جذور هذا النهج منذ ثورة 1919 مرورًا بانتفاضة الخبز عام 1977 وصولًا إلى ثورة يناير 2011، مبرزًا أن الطابع السلمي للحراك كان دائمًا هو العامل الحاسم في توحيد الصفوف وانتزاع المكاسب السياسية. كما يشير إلى أن تبني العنف في أي مرحلة كان يمنح السلطة ذريعة للقمع ويقوض شرعية مطالب التغيير.

وفيما يلي الإصدار كاملا:

"فلسفة السلمية في مصر من ثورة 1919 إلى ثورة يناير: من الإرث التاريخي إلى الاستراتيجية المعاصرة"

🟦 إصدار تحليلي – استراتيجي – تاريخي

🟦 سلسلة: فلسفة التغيير والعمل السياسي – مركز حريات – 2025

في مسار الشعوب الباحثة عن الحرية والكرامة، تتعدد وسائل التغيير وتتنوع أدوات النضال، غير أن التجربة التاريخية تكشف بوضوح أن السلمية – حين تكون خيارًا واعيًا واستراتيجية متكاملة – هي القاعدة الأكثر رسوخًا وقدرة على إحداث التحولات الكبرى بأقل كلفة بشرية ومجتمعية. وفي السياق المصري على وجه الخصوص، تبدو السلمية ليست مجرد أسلوب للعمل السياسي، بل جزءًا من البنية الثقافية والوجدان الجمعي، الممتد من ثورة 1919 إلى ثورة يناير 2011، مرورًا بمحطات احتجاجية متفرقة أثبتت أن الحراك الجماهيري السلمي هو الأقدر على توحيد الصفوف، وكسب التعاطف، وانتزاع المكاسب.

لقد أظهرت ثورة يناير بجلاء أن السلمية ليست ضعفًا، بل هي سلاح الشعب في مواجهة آلة القمع، وأنها قادرة على شلّ أعتى الأجهزة الأمنية عبر كسر حاجز الخوف، وتوسيع قاعدة المشاركة، وتجريد السلطة من المبررات السياسية والأخلاقية لاستخدام القوة. على العكس من ذلك، أثبتت تجارب العنف المسلح في الداخل والخارج أنها تفتح أبوابًا واسعة للاستبداد، وتدفع المجتمعات إلى الانقسام، وتُفقد قضايا التغيير شرعيتها الأخلاقية.

إن التربة المصرية – بما تحمله من تركيبة اجتماعية متشابكة، ودولة مركزية متجذّرة، وحساسية عالية تجاه الفوضى – تجعل من السلمية قاعدة استراتيجية لا غنى عنها لأي مشروع تغيير ناجح. فهي الضامن لوحدة الصف الوطني، والحاضنة لتحالفات واسعة تمتد من مختلف التيارات السياسية إلى عموم المواطنين، وهي أيضًا الوسيلة الأقدر على تحييد خطاب السلطة القائم على التخويف من الانهيار أو الحرب الأهلية.

من هنا، تأتي هذه الورقة لتبحث في فلسفة السلمية كأهم قواعد التغيير في مصر، فتتناول جذورها التاريخية، وأسس قوتها، وخصوصية السياق المصري الذي يجعلها الخيار الأمثل، وصولًا إلى استراتيجيات عملية يمكن من خلالها إعادة تفعيل هذا النهج في مواجهة التحديات الراهنة، واستلهام دروسه لبناء مستقبل تتحقق فيه إرادة الشعب دون الانزلاق إلى دوامات العنف.

إن ما يميز السلمية في التجربة المصرية أنها ليست فقط أداة لتقليل الخسائر أو تجنب المواجهة المباشرة، بل هي أيضًا آلية ذكية لإحداث تراكم في الوعي الشعبي، وإعادة صياغة ميزان القوة تدريجيًا لصالح حركة التغيير. فالمجتمع المصري – بخلاف كثير من البيئات التي شهدت تحولات عنيفة – يمتلك حساسية تاريخية تجاه أي اضطراب واسع النطاق يمكن أن يهدد الأمن الاجتماعي أو يفتح الباب للفوضى، ما يجعل السلمية القادرة وحدها على حشد مختلف الفئات والطبقات دون إثارة مخاوفهم أو دفعهم للانكفاء.

كما أن هذا الخيار يفرض على السلطة مأزقًا استراتيجيًا، إذ يحرمها من تسويق خطاب “مكافحة الإرهاب” أو “حماية الاستقرار” أمام الداخل والخارج، ويضعها في مواجهة مباشرة مع مطالب شعبية مشروعة لا يمكن وصمها بالعنف أو التطرف. ولعلّ ما تحقق في يناير من اصطفاف وطني واسع، وقدرة على إشراك ملايين المصريين في مشهد واحد نادر، لم يكن ليتحقق لولا الإصرار الصارم على الطابع السلمي للحراك.

إن استعادة هذا النهج اليوم ليست مجرد ترف فكري أو حنين إلى الماضي، بل هي ضرورة استراتيجية في ظل القبضة الأمنية الحالية، وحالة الانقسام التي تمزق الصف الوطني. فالسلمية يمكن أن تكون الإطار الجامع الذي يلتقي عنده المختلفون أيديولوجيًا، والقاسم المشترك الذي يتيح إعادة بناء التحالفات الشعبية والسياسية على قاعدة رفض الاستبداد والدفاع عن الحقوق الأساسية.

من هنا، فإن أي تصور مستقبلي للتغيير في مصر، إذا أراد النجاح والاستدامة، لا بد أن يجعل من السلمية قاعدةً صلبةً لمشروعه، وأن يطور من أدواتها وآلياتها لتتلاءم مع واقع اليوم، مستفيدًا من خبرات الماضي ومتجنبًا الأخطاء التي سمحت للسلطة بإجهاض الحراك.

🔵 المحور الأول: الجذور التاريخية للسلمية في مصر

لم تولد السلمية كخيار استراتيجي للتغيير في مصر مع ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، بل كانت امتدادًا لمسار تاريخي طويل شكّلته تجارب سياسية واجتماعية متراكمة، أثبتت أن الحراك السلمي أقدر على حشد الجماهير وحماية وحدة المجتمع من الانقسام والفوضى. فمنذ مطلع القرن العشرين، كان الشارع المصري يميل بطبيعته إلى أشكال المقاومة المدنية الجماهيرية التي تجمع بين الزخم الشعبي والانضباط السلمي، وهو ما انعكس بوضوح في ثلاث محطات كبرى: ثورة 1919، وانتفاضة الخبز عام 1977، وثورة يناير 2011.

1. من ثورة 1919 إلى انتفاضة 1977 إلى يناير 2011

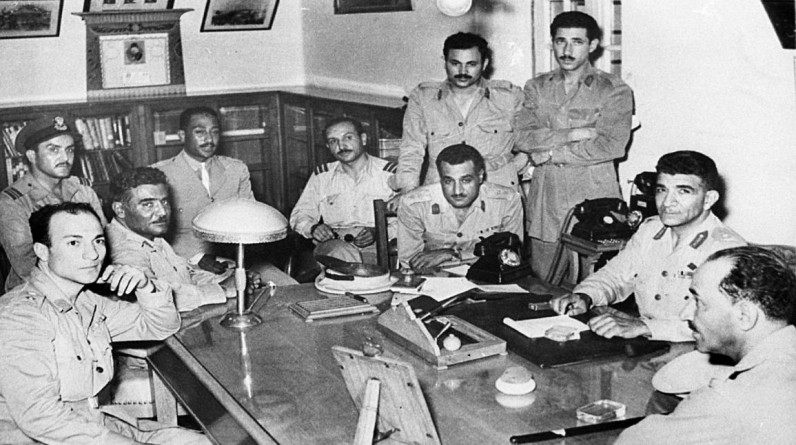

في ثورة 1919، خرج ملايين المصريين في مظاهرات عمت المدن والقرى، رافعين شعار الاستقلال ورافضين الاحتلال البريطاني، ورغم وقوع مواجهات محدودة، فإن الطابع العام للحراك ظل سلميًا، ما سمح له باستقطاب مختلف الفئات الاجتماعية والدينية، من المسلمين والمسيحيين، والعمال والفلاحين، والطلاب والنقابيين، تحت راية وطنية جامعة. كانت تلك الثورة نموذجًا مبكرًا على قدرة السلمية على الجمع بين الاتساع الشعبي والضغط السياسي الفعال.

أما انتفاضة الخبز في يناير 1977، فقد اندلعت احتجاجًا على قرارات رفع الأسعار وتقليص الدعم، وبدأت سلمية شاملة في كل المحافظات، لكنها تحولت سريعًا في بعض المناطق إلى مواجهات مع قوات الأمن، وهو ما استغله النظام لتبرير القمع ونشر الدبابات في الشوارع. ورغم أن الانتفاضة أجبرت الحكومة على التراجع عن قراراتها، إلا أن التحول الجزئي نحو العنف منح السلطة ذريعة للبطش، وأفقد الحراك جزءًا من شرعيته أمام بعض الفئات.

ثورة يناير 2011 مثّلت الذروة في الوعي بالسلمية كأداة للتغيير، إذ التزمت الملايين بها على مدار 18 يومًا من الاعتصام والتظاهر، رغم استفزازات الأجهزة الأمنية ومحاولات دفع الحراك نحو العنف. وقد أثبتت التجربة أن الانضباط السلمي، مقرونًا بالحشد الجماهيري، قادر على هزّ أركان أعتى الأنظمة دون الدخول في مواجهة مسلحة.

2. الثقافة الشعبية ورفض العنف الأهلي

تحتفظ الثقافة الشعبية المصرية بنزعة قوية نحو تجنب الفوضى الداخلية، وهي نزعة تعود إلى الطبيعة الزراعية التاريخية للمجتمع المصري، حيث كان الاستقرار شرطًا أساسيًا لاستمرار الإنتاج والحياة. ولذا، فإن أي صراع أهلي كان يُنظر إليه باعتباره تهديدًا وجوديًا، وهو ما جعل المصريين يميلون إلى الاحتجاج الجماعي المنظم أكثر من الانخراط في حروب أهلية أو مواجهات مسلحة داخلية.

هذه النزعة عززتها أيضًا الخبرات التاريخية التي أظهرت أن العنف الأهلي لا يحقق الأهداف السياسية، بل يؤدي إلى تفكك المجتمع وإضعافه أمام القوى الخارجية أو الاستبداد الداخلي.

3. أثر البنية الاجتماعية والسياسية في ترجيح خيار السلمية

البنية الاجتماعية المصرية – القائمة على التماسك الأسري والعائلي، والاندماج بين مكونات المجتمع الدينية والعرقية – لعبت دورًا مهمًا في جعل خيار السلمية أكثر قابلية للتطبيق. فغياب الانقسامات الطائفية أو العرقية الحادة، ووجود دولة مركزية قوية تسيطر على الجيش والأمن والإدارة، جعل المواجهة المسلحة مع السلطة خيارًا شبه مستحيل من الناحية الواقعية.

كما أن سيطرة الدولة على المجال العام، واحتكارها لوسائل القوة، جعلت الحركات السياسية المعارضة تدرك أن العنف لن يؤدي إلا إلى خسائر بشرية ومجتمعية ضخمة، دون إحداث تغيير حقيقي. ومن هنا، برزت السلمية كخيار عملي وأخلاقي في آن واحد، يجمع بين القدرة على الحشد الجماهيري والحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاجتماعي.

🔵 المحور الثاني: السلمية كأداة استراتيجية للتغيير

لم تكن السلمية في ثورة يناير 2011 مجرد موقف أخلاقي أو تعبيرًا عن نزعة مثالية، بل كانت أداة استراتيجية مدروسة، مكّنت الحراك الشعبي من تحقيق أقصى قدر من التأثير بأدنى كلفة ممكنة، مع الحفاظ على وحدة الصف الوطني، وكسب الشرعية على المستويين الداخلي والخارجي. هذا الإدراك العملي لقوة السلمية لم يأتِ من فراغ، بل كان نتاج فهم عميق لموازين القوى، ولطبيعة البيئة السياسية والاجتماعية المصرية، ولتجارب التغيير الفاشلة حين انزلقت إلى العنف.

1. آليات حشد الجماهير تحت مظلة السلمية

أحد أبرز ملامح السلمية هو قدرتها على توفير مظلة جامعة لمختلف أطياف المجتمع، بما يتجاوز الانتماءات السياسية أو الأيديولوجية أو الطبقية. ففي ثورة يناير، استطاعت السلمية أن تجمع الإسلاميين والليبراليين واليساريين، إلى جانب المستقلين من الشباب والنساء والعمال والفلاحين، في حراك واحد له مطالب واضحة ومحددة. هذا التنوع ما كان ليحدث لو اختار الثوار العنف، الذي بطبيعته يميل إلى الإقصاء ويجذب فقط الفئات المستعدة للمخاطرة القصوى.

كما أن السلمية سهلت مشاركة الفئات المترددة أو غير المؤدلجة، التي ربما لم تكن لتشارك في نزاع مسلح، لكنها انخرطت بثقة في المظاهرات السلمية، وهو ما ضاعف من حجم الزخم الشعبي وأعطى الثورة قوة دفع هائلة.

2. كيف تمنع السلمية النظام من تبرير القمع

في بيئة سياسية تتحكم فيها أجهزة أمنية قوية، يميل النظام إلى استخدام العنف المفرط ضد أي تهديد. غير أن السلمية تضع النظام في مأزق: فالقمع الوحشي ضد مظاهرات سلمية واسعة النطاق يفضح النظام أمام الداخل والخارج، ويُظهره بمظهر المعتدي على مواطنين عزل، مما يضعف شرعيته الأخلاقية والسياسية.

هذا بالضبط ما حدث في يناير 2011، حيث تناقلت وسائل الإعلام العالمية مشاهد القمع ضد المتظاهرين السلميين، فارتفع منسوب التضامن الدولي مع الثورة، وتزايد الضغط على النظام حتى من حلفائه التقليديين.

وعلى العكس، فإن استخدام العنف المسلح من جانب المعارضة يمنح النظام المبرر الذهبي لوصفها بـ”الإرهابية” أو “الخارجة على القانون”، ويفتح له الباب لتبرير القتل الجماعي وفرض القوانين الاستثنائية.

3. كسب الشرعية الداخلية والخارجية

السلمية لا تمنح الثورات فقط زخمًا داخليًا، بل تعزز صورتها أمام المجتمع الدولي، خاصة في عالم ما بعد 11 سبتمبر حيث صار العنف المسلح في المنطقة العربية يُربط فورًا بالإرهاب. لقد ساهم التزام يناير بالسلمية في كسر هذا القالب النمطي، وفي تقديم نموذج جديد للحراك العربي، يقوم على الحشود المدنية المنظمة والشعارات الجامعة والابتعاد عن الخطاب العنيف.

هذه الصورة الإيجابية جعلت العديد من القوى الإقليمية والدولية تتردد في دعم النظام القديم علنًا، ودفعت مؤسسات إعلامية وحقوقية كبرى إلى تبني خطاب متعاطف مع الثورة.

4. السلمية كاستثمار طويل المدى

إلى جانب مكاسبها الفورية، تمثل السلمية استثمارًا استراتيجيًا للمستقبل، إذ تترك الباب مفتوحًا أمام إعادة بناء الدولة بعد التغيير، من دون أن تكون مثقلة بإرث من الدماء والانقسامات. فالحركات التي تتبنى العنف تجد نفسها، حتى بعد الانتصار، مضطرة لإدارة مجتمع ممزق ومنهك، بينما يتيح التغيير السلمي الانتقال إلى مرحلة ما بعد الثورة بأقل قدر من الأضرار الاجتماعية.

🔵 المحور الثالث: السلمية في مواجهة العنف المسلح

على مدار القرن العشرين وبدايات القرن الحادي والعشرين، عرفت مصر والمنطقة العربية موجات متكررة من الحركات السياسية التي تبنّت العنف المسلح كوسيلة للتغيير. ورغم تنوع خلفيات هذه الحركات وأهدافها، إلا أن حصيلة التجربة التاريخية تكاد تكون واحدة: العنف لم ينجح في إسقاط استبداد راسخ، بل غالبًا ما ساهم في إطالة عمره، وتبرير قبضته الأمنية، وتفكيك النسيج الاجتماعي لصالح السلطة القائمة.

1. دروس التجارب المحلية

في السياق المصري، برزت في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي حركات وتنظيمات مسلحة رفعت شعار إسقاط النظام بالقوة. ورغم أنها حققت بعض العمليات المدوية، وحققت قدرا من إنهاك النظام، فإن النتيجة النهائية كانت تصاعد القمع، وتوسيع صلاحيات الأجهزة الأمنية، وتراجع التأييد الشعبي لأي مشروع سياسي يحمل بصمة العنف. بل إن بعض هذه الحركات، حين عادت لاحقًا إلى تبني السلمية – كما في تجربة مراجعات الجماعة الإسلامية – أعلنت صراحة أن العنف أدى إلى تكريس الاستبداد والقبضة الأمنية، وأضر بفلسفة التغيير أكثر مما نفعها، بل وكان وقفها للعنف هو أحد المؤهلات لانطلاق الحراك الشعبي بالشارع، والذي تمدد حتى يناير 2011 ليحقق مفاجأة الثورة التاريخية.

هذه التجربة تركت أثرًا عميقًا في الوعي الجمعي المصري، وجعلت قطاعات واسعة من المجتمع ترى في السلمية خيارًا أكثر أمانًا وأقدر على تحقيق أهداف الإصلاح دون الانزلاق إلى الفوضى.

2. الدروس الإقليمية: الفشل في كسر الاستبداد

إقليميًا، شهدت عدة بلدان عربية – مثل الجزائر في التسعينيات، وسوريا بعد 2011 – انزلاق الحراك الشعبي السلمي في بداياته إلى العنف المسلح. النتيجة في الحالتين كانت كارثية: انهيار المجتمعات إلى صراعات مسلحة طويلة، وارتفاع غير مسبوق في الخسائر البشرية، وتحول الدولة إلى ساحة مفتوحة لتدخلات إقليمية ودولية. والأخطر أن الأنظمة التي استهدفتها هذه الحركات خرجت من التجربة – في حال بقائها – أكثر قسوة وتصلبًا، تحت غطاء “الحرب على الإرهاب”.

هذه النماذج عززت القناعة بأن العنف، مهما كانت دوافعه، يمنح الأنظمة المستبدة ذريعة ذهبية لإلغاء أي هامش للحرية، ويعيد ترتيب صفوفها الداخلية بحجة مواجهة “الخطر الوجودي”.

3. كيف يطيل العنف عمر الاستبداد

العنف المسلح لا يضعف النظام فقط، بل يمنحه فرصة لإعادة إنتاج نفسه. فبمجرد اندلاع أعمال مسلحة، تتراجع القضايا السياسية والحقوقية إلى المرتبة الثانية، ويُعاد تعريف الصراع باعتباره أمنيًا/عسكريًا، وليس سياسيًا/اجتماعيًا. هذا التحول يتيح للنظام فرض قوانين استثنائية، وتوسيع سلطات الجيش والشرطة، وإعادة هندسة المشهد الإعلامي لتعبئة المجتمع ضد “العدو الداخلي”.

وفي حالة مصر، لو انزلقت ثورة يناير إلى العنف في أي مرحلة، كان من شبه المؤكد أن النظام كان سيحشد قطاعات واسعة من الشعب خلفه تحت شعار “حماية الدولة من الانهيار”، مستفيدًا من الخوف العميق لدى المصريين من سيناريوهات الحرب الأهلية.

4. السلمية كسلاح مضاد للعنف السلطوي

هنا تكمن عبقرية السلمية: فهي تجرّد النظام من مبرراته، وتُبقي الصراع في مربعه السياسي، وتدفع الجماهير إلى المشاركة بدل الانكفاء. كما أنها تحافظ على البنية الاجتماعية للمجتمع، وتمنع الانقسامات التي غالبًا ما تترتب على الصراع المسلح.

ولذلك، فإن السلمية ليست مجرد خيار أخلاقي، بل استراتيجية مقاومة طويلة المدى، هدفها النهائي ليس فقط إسقاط نظام، بل تأسيس بديل ديمقراطي قادر على الحياة في بيئة متماسكة.

🔵 المحور الرابع: خصوصية السياق المصري

لكل بلد خصوصيته التاريخية والاجتماعية والسياسية التي تحدد أنماط الحراك الشعبي وأدواته الفعّالة. وفي الحالة المصرية، فإن خيار السلمية لم يكن فقط نتيجة حسابات سياسية آنية، بل استجابة طبيعية لبنية المجتمع والدولة وطبيعة العلاقة بينهما، ما جعل هذا الخيار أكثر قدرة على الصمود والفاعلية مقارنة بالعديد من التجارب الأخرى في المنطقة.

1. الدولة المركزية وطبيعة السلطة

تتميز مصر منذ آلاف السنين بطبيعة مركزية صارمة للدولة، حيث تتركز السلطة في العاصمة، وتتشابك مؤسساتها الإدارية والأمنية مع الحياة اليومية للمواطنين. هذه المركزية تجعل أي مواجهة مسلحة مع الدولة محفوفة بالمخاطر، إذ إن أجهزة السلطة قادرة على إحكام السيطرة على كامل الإقليم بسرعة، وقطع خطوط الإمداد والدعم لأي حراك عنيف.

في المقابل، تمنح السلمية مساحة أوسع للمناورة، إذ يصعب على الدولة – مهما بلغت قوتها الأمنية – أن تقمع ملايين المحتجين في وقت واحد، خاصة إذا كانت الاحتجاجات سلمية ممتدة جغرافيًا، بما يقلل من قابلية الحسم الأمني.

2. رفض العنف الأهلي في الثقافة الشعبية

تاريخيًا، عرف المجتمع المصري حساسية مفرطة تجاه الانزلاق إلى العنف الأهلي أو الحرب الداخلية. هذه الحساسية نابعة من طبيعة الحياة الزراعية المستقرة التي سادت لقرون، والتي جعلت الاستقرار قيمة مركزية في الوعي الجمعي.

لذلك، تميل الجماهير المصرية إلى دعم الحراك السلمي والانخراط فيه، بينما تتراجع المشاركة بشكل حاد عند تحوله إلى مسلح، خوفًا من الفوضى أو انهيار مؤسسات الدولة. هذه الخصوصية تفسر لماذا حشدت ثورة يناير ملايين المصريين حين كانت سلمية، بينما كان أي تهديد بالتصعيد المسلح يثير القلق حتى بين المتعاطفين معها.

3. السلمية كضامن لوحدة الصف الوطني

في بيئة سياسية واجتماعية شديدة التنوع – دينيًا وفكريًا وطبقيًا – تصبح السلمية الإطار الجامع الوحيد القادر على احتضان أطياف متباينة، من الإسلاميين إلى الليبراليين، ومن الفقراء إلى الطبقة الوسطى.

العنف، بطبيعته، يميل إلى الإقصاء وحصر القيادة في أيدي مجموعات صغيرة قادرة على العمل المسلح، بينما السلمية تفتح الباب أمام مشاركة الجميع، ما يعزز قوة الحراك ويحميه من الانقسام الداخلي. وفي السياق المصري، الذي شهد تاريخًا طويلًا من الاستقطاب السياسي، كان هذا البعد التوحيدي للسلمية أحد أسباب بقاء زخم يناير لفترة غير قصيرة.

4. العوامل الاجتماعية والثقافية الداعمة للسلمية

إلى جانب رفض العنف الأهلي، هناك عوامل أخرى تعزز فرص نجاح السلمية في مصر، أبرزها:

• التكافل الاجتماعي: شبكات التضامن التقليدية بين العائلات والجيران تتيح للحراك السلمي مساحة للتنظيم والدعم.

• الوعي السياسي المتراكم: خبرات النضال الطلابي والعمالي والنقابي رسخت لدى قطاعات واسعة قناعة بأولوية الضغط الجماهيري السلمي.

• الإرث التاريخي للحركات الوطنية: من ثورة 1919 إلى حركة كفاية، ظلت السلمية جزءًا من هوية النضال المصري.

5. النتيجة

كل هذه الخصوصيات تجعل السلمية في مصر ليست مجرد خيار ضمن بدائل متعددة، بل هي الخيار الأكثر انسجامًا مع طبيعة المجتمع والدولة، والأقدر على حشد الجماهير، والحفاظ على وحدة الصف، وتجريد السلطة من مبررات القمع، وفتح الباب أمام انتقال سياسي منظم.

🔵 المحور الخامس: استراتيجيات تفعيل السلمية اليوم

بعد أكثر من عقد على ثورة يناير، ورغم الانتكاسات التي واجهتها، لا تزال السلمية أداة التغيير الأكثر واقعية في مصر، ليس فقط لاعتبارات أخلاقية، بل أيضًا لكونها الخيار الذي يحقق أكبر قدر من المكاسب السياسية والاجتماعية بأقل تكلفة. لكن تفعيل السلمية اليوم يتطلب تطوير استراتيجيات جديدة تتكيف مع البيئة الحالية، بما فيها من قيود أمنية وتحديات إعلامية وانقسامات سياسية.

1. بناء شبكات مقاومة مدنية، فالسلمية لا تعني الجمود، بل تتطلب حراكًا منظمًا يقوم على شبكات مقاومة مدنية تمتد عبر المدن والقرى، وتعمل على نشر الوعي، وحشد الطاقات، وتنظيم الفعاليات الرمزية والعملية. ويمكن لهذه الشبكات أن تضم:

• مجموعات مجتمعية صغيرة تعمل بسرية نسبيًا على التنسيق بين المشاركين.

• لجان للتوثيق ورصد الانتهاكات، بهدف تحويل المظالم إلى روايات مؤثرة تدعم قضية التغيير.

• فرق دعم لوجستي وإعلامي تساعد في استمرار الزخم حتى في فترات الركود السياسي.

2. استخدام الإعلام الجديد وأدوات التعبئة الحديثة، فقد أصبح الفضاء الرقمي ساحة رئيسية للحراك السلمي، خاصة مع تقييد العمل السياسي التقليدي:

• وسائل التواصل الاجتماعي: ليست فقط لنشر الأخبار، بل لإطلاق حملات منظمة ذات أهداف واضحة، مثل المقاطعة الاقتصادية، أو التوعية بملفات الفساد.

• المحتوى المرئي القصير: فيديوهات توثق قضايا إنسانية أو فساد حكومي يمكن أن تنتشر بسرعة وتخلق حالة تعاطف جماهيري.

• التعليم الرقمي للمقاومة السلمية: عبر منصات آمنة تقدم تدريبات على استراتيجيات النضال اللاعنفي.

3. توسيع التحالفات الوطنية على قاعدة النضال السلمي، فالتغيير السلمي يتطلب جبهة واسعة تتجاوز الانتماءات الأيديولوجية، وتضع هدف التغيير الديمقراطي فوق الخلافات الفكرية والسياسية:

• إطار مشترك: صياغة وثيقة مبادئ تجمع القوى السياسية والمدنية على التزام السلمية كخيار استراتيجي.

• توزيع الأدوار: بحيث تركز كل جهة على ما تجيده، من الإعلام إلى الحشد الميداني إلى العمل الحقوقي.

• استثمار الرموز الوطنية: في جمع الشارع حول أهداف موحدة بدل الانقسام.

4. أشكال نضال سلمي مبتكرة، فمن المهم كسر النمطية التي قد تصيب الحراك السلمي بالجمود:

• فعاليات ثقافية وفنية تحمل رسائل سياسية غير مباشرة.

• حملات مقاطعة اقتصادية تستهدف مصالح النخبة الحاكمة.

• احتجاجات رمزية منخفضة المخاطر مثل الإضرابات الجزئية، والوقفات القصيرة، وحمل الشارات أو الألوان الموحّدة.

5. إدارة المخاطر والحفاظ على الزخم، فالتجربة المصرية أثبتت أن أي حركة سلمية معرضة للاستهداف الأمني، لذا يلزم:

• المرونة التنظيمية: القدرة على إعادة تشكيل الهياكل بسرعة عند تعرضها للضربات.

• التناوب القيادي: لمنع استهداف الأفراد المؤثرين من شلّ الحراك.

• استراتيجية النفس الطويل: إدراك أن التغيير السلمي قد يكون بطيئًا، لكن نتائجه أعمق وأكثر استدامة.

6. الخلاصة

تفعيل السلمية اليوم يتطلب أن تتحول من شعار إلى منظومة عمل متكاملة، تستفيد من دروس الماضي، وتستثمر في الأدوات الحديثة، وتبني تحالفات واسعة، وتبتكر في أشكال المقاومة، وتحافظ على مرونتها أمام التحديات. بذلك يمكن أن تستعيد السلمية دورها كمحرك رئيسي للتغيير، وقاعدة صلبة لأي تحول ديمقراطي في مصر.

🔵 الخاتمة

تثبت التجربة التاريخية، في مصر وخارجها، أن التغيير الجذري الذي يحقق الحرية ويؤسس لدولة القانون لا يولد من رحم العنف، بل من إرادة جماهيرية منظمة، ووعي سياسي عميق، وإدارة استراتيجية للنضال السلمي.

لقد قدمت ثورة 25 يناير نموذجًا ملهمًا لهذا المسار، حين استطاعت، بسلميتها الصارمة، أن تفتح نافذة واسعة نحو التغيير، وأن تكسر جدار الخوف الذي بناه الاستبداد لعقود. ورغم ما تلا ذلك من انتكاسات، بقيت السلمية أهم قاعدة للتغيير في التربة المصرية، لأنها الوحيدة القادرة على الجمع بين الشرعية الشعبية والشرعية الأخلاقية والشرعية الدولية، ولأنها الخيار الذي يعطل مبررات القمع ويمنع انزلاق البلاد إلى دوامات العنف والفوضى.

إن خصوصية السياق المصري — بطبيعته المركزية، وتاريخ دولته العريق، وتنوع مكوناته الاجتماعية — تجعل السلمية خيارًا أكثر فاعلية من أي وسيلة أخرى. فهي قادرة على استقطاب أطياف واسعة من الشعب، وتجاوز الانقسامات الأيديولوجية، وخلق جبهة وطنية موحدة، كما أنها تضع السلطة في مأزق أخلاقي أمام الداخل والخارج إذا ما لجأت إلى العنف ضد احتجاجات سلمية واسعة.

لكن التمسك بالسلمية وحده لا يكفي؛ فالتجربة أثبتت أن النوايا الطيبة بحاجة إلى أدوات فعالة، وإلا تحولت السلمية إلى حالة رمزية عاجزة عن التأثير. ومن هنا، فإن إعادة تفعيل السلمية في الحاضر تتطلب الانتقال بها من شعار إلى منظومة عمل متكاملة، لها خطط واضحة، وهياكل مرنة، وشبكات دعم، وأدوات إعلامية وتنظيمية متطورة.

🔵 التوصيات العملية لإحياء السلمية واستعادة زخمها:

1. صياغة ميثاق وطني للسلمية:

• يلتزم به مختلف الفاعلين السياسيين والمجتمعيين، ويحدد القيم والمبادئ المشتركة للنضال اللاعنفي.

• يربط بين السلمية وأهداف واضحة للتغيير الديمقراطي، ويحميها من محاولات التشويه أو الاختراق.

2. بناء شبكات مقاومة مدنية مرنة:

• مجموعات صغيرة مترابطة، تعمل على التوعية، وتنظيم الفعاليات الرمزية، وتوثيق الانتهاكات.

• هيكل تنظيمي لامركزي يحد من قدرة الأجهزة الأمنية على شل الحركة.

3. تطوير أدوات الإعلام الرقمي:

• الاستثمار في المحتوى المرئي القصير والمؤثر، وحملات المقاطعة، والمبادرات التوعوية.

• إنشاء منصات آمنة للتدريب على استراتيجيات النضال اللاعنفي.

4. توسيع التحالفات الوطنية:

• جمع القوى السياسية والمدنية والنقابية والمهنية تحت سقف السلمية، بغض النظر عن الاختلافات الفكرية.

• توظيف الرموز الوطنية والشخصيات المؤثرة في حشد الشارع حول أهداف موحدة.

5. ابتكار أشكال جديدة للاحتجاج السلمي:

• من الفعاليات الثقافية والفنية، إلى الإضرابات الجزئية، والمقاطعة الاقتصادية، والوقفات القصيرة منخفضة المخاطر.

• كسر النمطية وتجنب أساليب التظاهر التقليدية التي يسهل على النظام قمعها.

6. إدارة المخاطر بخطط مرنة:

• التناوب القيادي، وتوزيع الأدوار، وحماية العناصر الفاعلة من الاستهداف المباشر.

• الاعتماد على استراتيجية النفس الطويل، وعدم استعجال النتائج.

7. دمج البعد الإقليمي والدولي:

• بناء قنوات اتصال مع منظمات حقوقية وإعلامية دولية، لضمان تغطية واسعة لأي حراك سلمي، وحماية المتظاهرين من العزلة الإعلامية.

وختاماً.. فالسلمية ليست ضعفًا ولا استسلامًا، بل هي قوة استراتيجية، وأداة سياسية وأخلاقية قادرة على إحداث التغيير حتى في أصعب الظروف. إن استعادة روح يناير السلمية، وتطويرها بأساليب أكثر إبداعًا وتنظيمًا، هو السبيل الأضمن لبناء مستقبل مصري أفضل، وحماية المجتمع من كلفة العنف والانقسام. فالتغيير الذي يبدأ بسواعد الناس وعقولهم، لا بسلاحهم، هو وحده الكفيل بأن يرسخ الحرية ويصون الدولة من السقوط في فخ الفوضى.

اثنين, 29 سبتمبر 2025

اثنين, 29 سبتمبر 2025

اثنين, 29 سبتمبر 2025

اثنين, 29 سبتمبر 2025

اثنين, 29 سبتمبر 2025

اثنين, 29 سبتمبر 2025

جمعة, 08 أكتوبر 2021

جمعة, 08 أكتوبر 2021

ثلاثاء, 22 يونيو 2021

ثلاثاء, 22 يونيو 2021

سبت, 18 سبتمبر 2021

سبت, 18 سبتمبر 2021

جمعة, 01 أكتوبر 2021

جمعة, 01 أكتوبر 2021

ثلاثاء, 02 نوفمبر 2021

ثلاثاء, 02 نوفمبر 2021

سبت, 13 نوفمبر 2021

سبت, 13 نوفمبر 2021

أربعاء, 27 أكتوبر 2021

أربعاء, 27 أكتوبر 2021

تابعنا على تليجرام

تابعنا على تليجرام  تابعنا على واتساب

تابعنا على واتساب